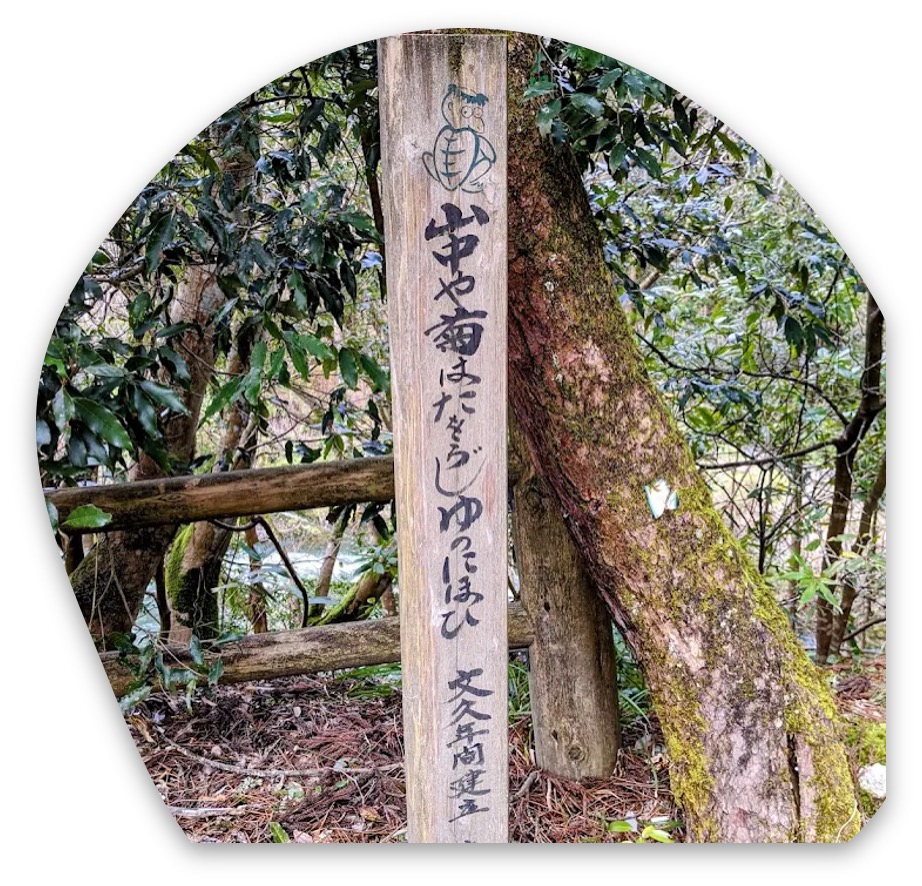

「山中や菊は手折らぬ湯の匂」

元禄2年の夏、山中温泉・那谷寺を訪れた松尾芭蕉が宿屋の主人に献じたという吟であり、「奥の細道」所収五十句中のひとつであります。「菊の露」は古来不老不死の薬効ありとされます。この句は、そんなものを飲まなくたって「山中の湯」にさえ浸かればいいのさ、の意です。

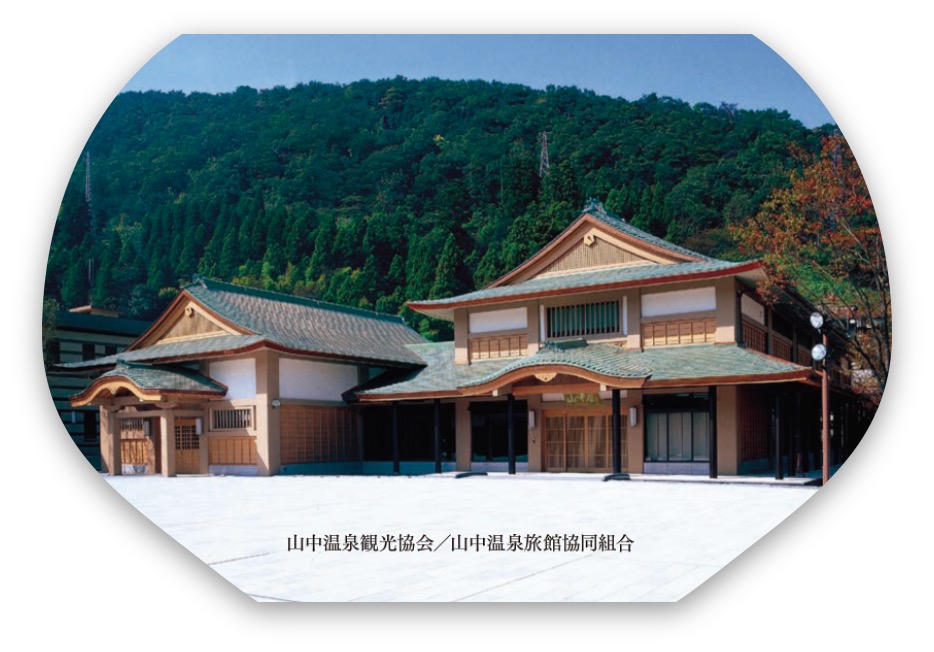

さて、この度、令和8年6月25〜26日、石川県加賀市山中温泉の「山中座」にて、第12回がんと代謝研究会を開催の運びとなりました。がんと代謝研究会は、本邦におけるがん代謝研究の興隆を受け、慶應義塾大学の曽我朋義博士らが発起し、平成25年山形県鶴岡市において第一回を開催、以来、「食べ物の美味しい」各地を毎年巡って今回に至ります。

本研究会では、「がん代謝」のみならず「代謝に関係の無いがん」、「がんに関係の無い代謝」、「どっちも関係ないけど面白い」話題が提供されて参りました。ポスター発表には点数を付けて、本気で競います。温泉地開催時は、旅館の大広間で円座になり、お酒を酌み交わしながら、若手もベテランも一緒になって夜更けまで議論する。そのような研究会です。

がん代謝研究の大序は、歴代の代表世話人が触れたように、「Warburg効果」の発見であると思います。細胞にとって一見不利なこの代謝様態の合理性を考察することが、研究初期の潮流のひとつであったと思います。腑に落ちる説明は山ほどなされています。でも、ふと、それだけでよいかな?と考えてしまう、あたかも「リーマン予想」が何人もの数学者の人生を支配したかのように、いつまでも心に引っかかります。解糖系だけでなく、がん細胞は様々にミステリアスな代謝様態を呈します。一方通行の多いシグナル伝達に較べ、代謝物は多様かつ多機能な酵素群によって千変万化に流転します。ブドウ糖や二酸化炭素から供給された炭素原子がどこへどう流れるか、代謝経路図の上を目で追ってみただけで、なんだかキュンとなります。本研究会は、そんな代謝学のロマンに魅せられた研究者の集いであると思います。

今日、がん代謝研究の成果は、がんの「理解」や「予防」を越え、「癒し」つまりがん患者の「治療」に到達しています。がん代謝研究は「山中の湯」を越えることができるか。加賀文化と山中漆器の粋を凝らした「山中座」において皆様と存分に議論出来ることを楽しみにしております。

代表世話人

金沢大学がん進展制御研究所

髙橋智聡